東樹宏和 生態学研究センター准教授らの研究グループは、北海道から沖縄で採集された植物150種と、その地下共生菌で構成される大規模「共生ネットワーク」の構造を解明し、農業上の利用価値が高いと期待される菌のリストを作成した。

無数の微生物が含まれるデータを俯瞰して応用可能性の高いものを一挙に絞り込む本研究の戦略は、持続可能型農業における微生物の利用を加速させると期待されます。

■概要

世界人口が依然として増加し続け、持続可能な食糧生産の枠組みを構築することが地球規模で求められる中、植物に共生する多様な微生物の機能を有効活用しようとする研究が注目を集めつつあります。

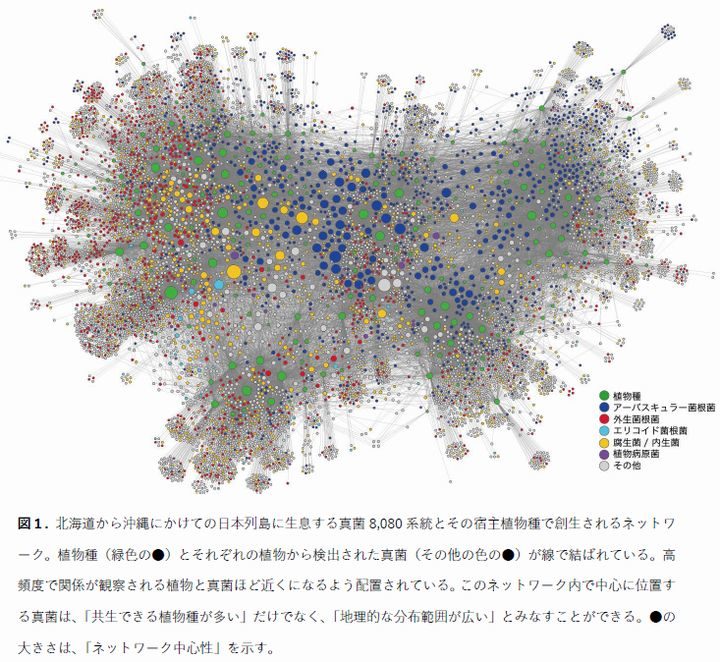

本研究グループは、北海道から沖縄で採集された植物150種の根からDNAを抽出し、DNAバーコーディング技術を用い、植物と地下で共生する8,080系統の真菌(きのこ・かびの仲間)を検出しました。

そして、これらの植物と真菌で構成される大規模「共生ネットワーク」の構造を解明し、「中心性」と呼ばれる指標で真菌を評価しました。そのうえで、農業上の利用価値が高いと期待される菌のリストを作成しました。

その結果、上位に位置する真菌の中には、ケートチリウム目(Chaetothyriales)やビョウタケ目(Helotiales)などに属する「内生菌」と呼ばれるものが多く含まれていました。

こうした内生菌については未だに研究が少ない一方、作物種に強い正の効果を及ぼすもの(成長促進、病害抑制、低pHストレス耐性等)が知られつつあり、その真菌の中に農業上の利用価値が高いものが眠っている可能性が示唆されます。

投稿者プロフィール